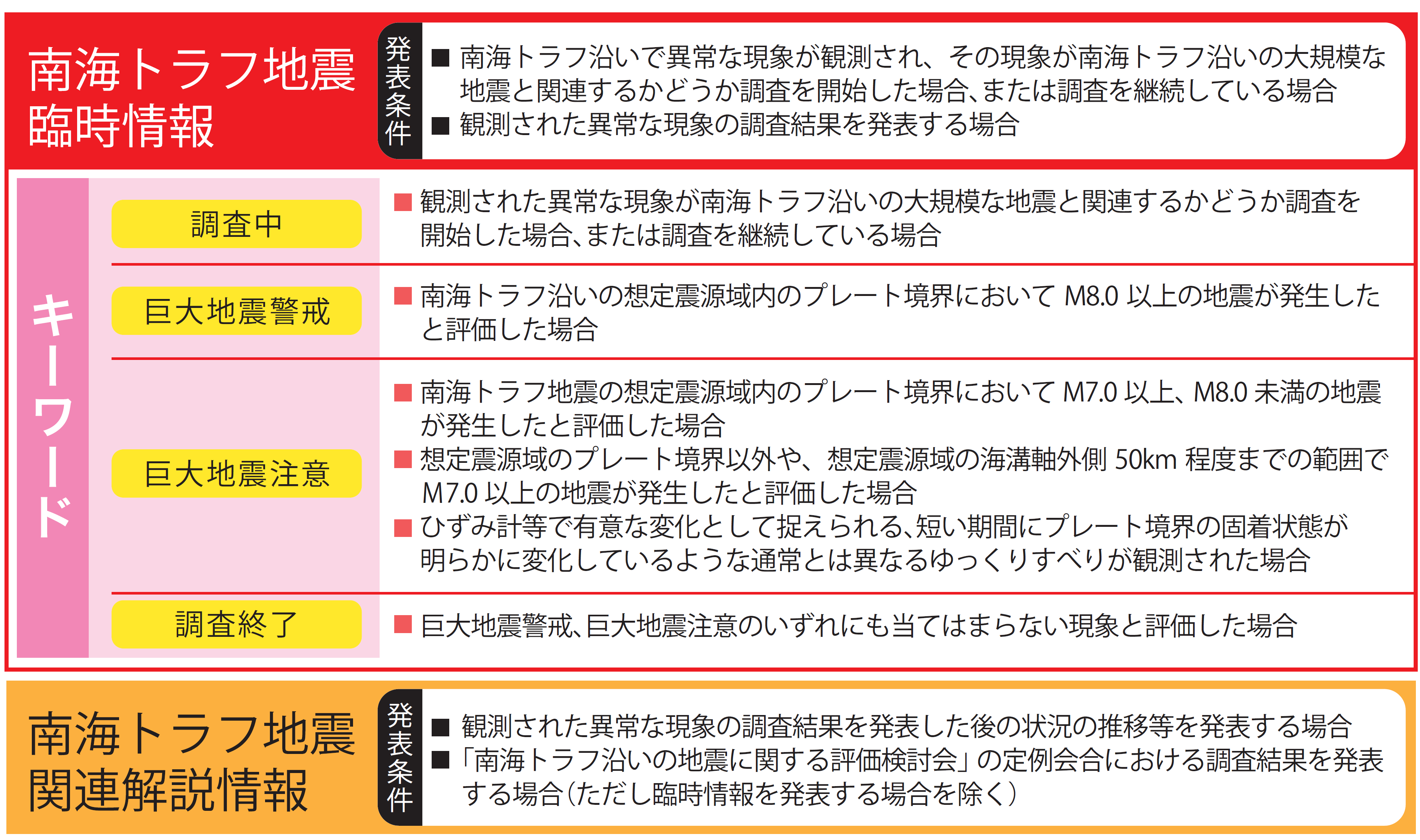

「南海トラフ地震に関連する情報」とは

「南海トラフ地震に関連する情報」は南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせするもので、「南海トラフ地震臨時情報(以下、臨時情報)」と「南海トラフ地震関連解説情報(以下、解説情報)」があります。

「臨時情報」は、情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」等の形で発表され、臨時情報及び解説情報の種類及び発表条件は、以下のとおりとなっております。

※内閣府リーフレット「マンガで解説!南海トラフ地震 その日が来たら・・・」より抜粋

臨時情報が発表される「異常な現象」とは

臨時情報が発表される「異常な現象」には、以下の3つのケースがあります。

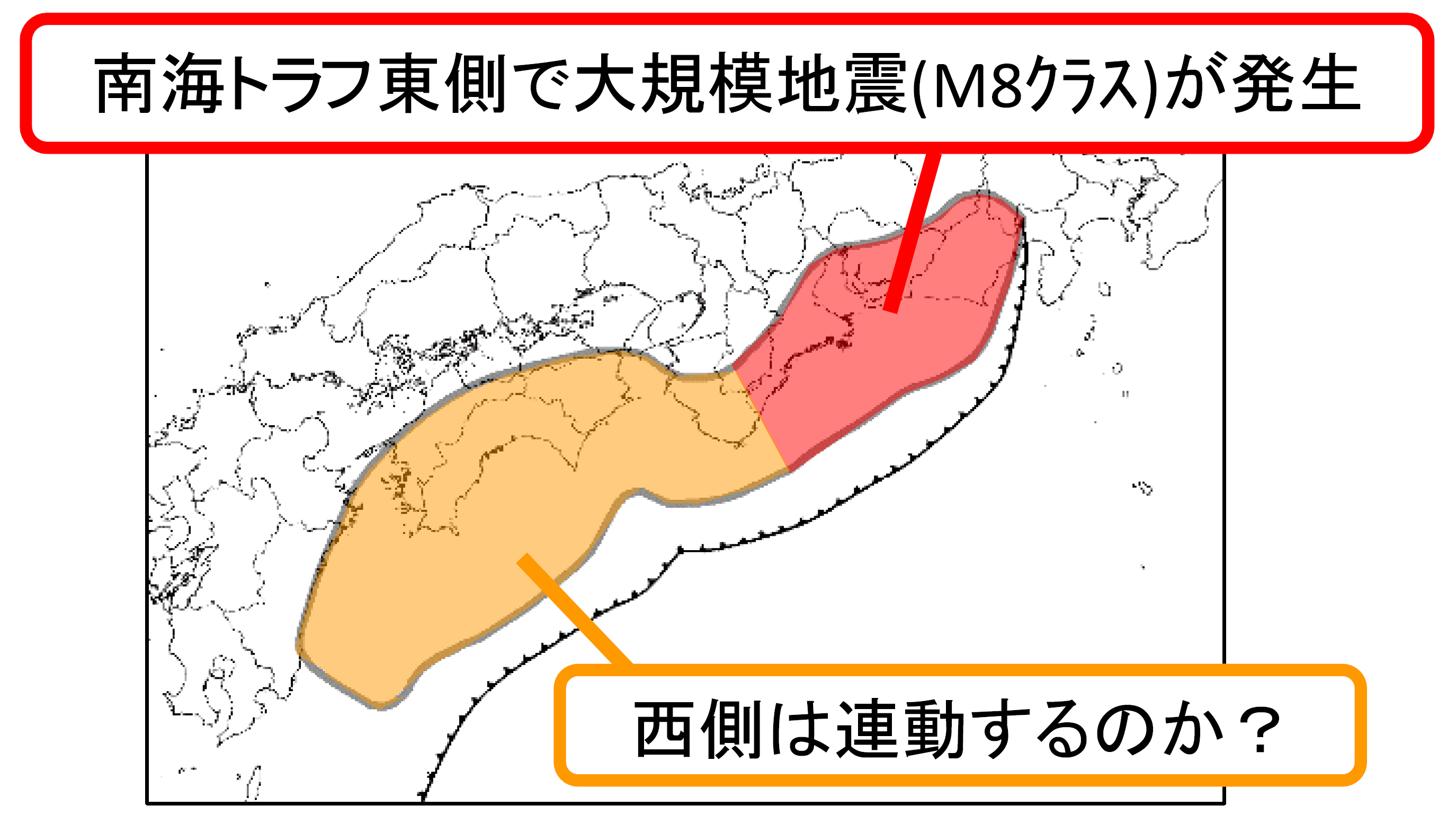

1.半割れケース

南海トラフの想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合

図:半割れケースのイメージ

(内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン」【第一版】)

2.一部割れケース

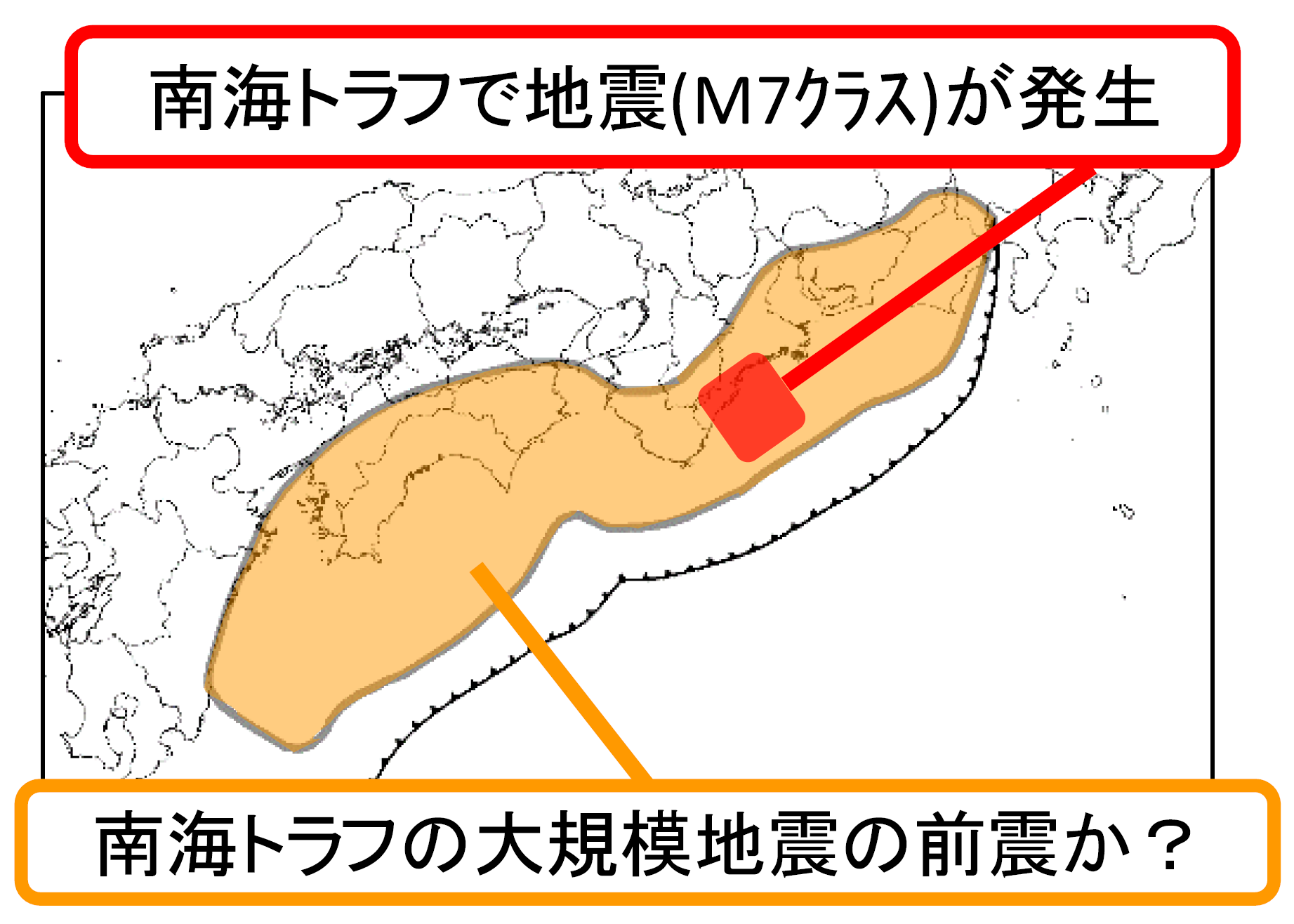

南海トラフ沿いで大規模地震に比べて一回り小さい地震(M7クラス)が発生した場合

図:一部割れのイメージ

(内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン」【第一版】)

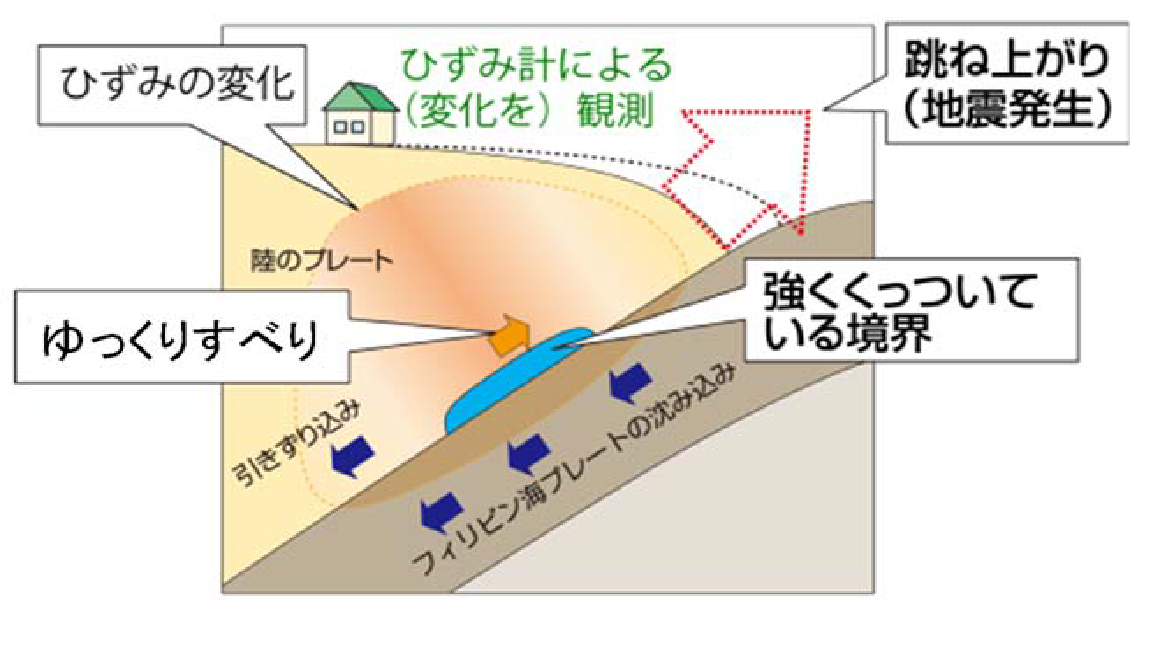

3.ゆっくりすべりケース

ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合

図:ゆっくりすべりのイメージ

(内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン」【第一版】)

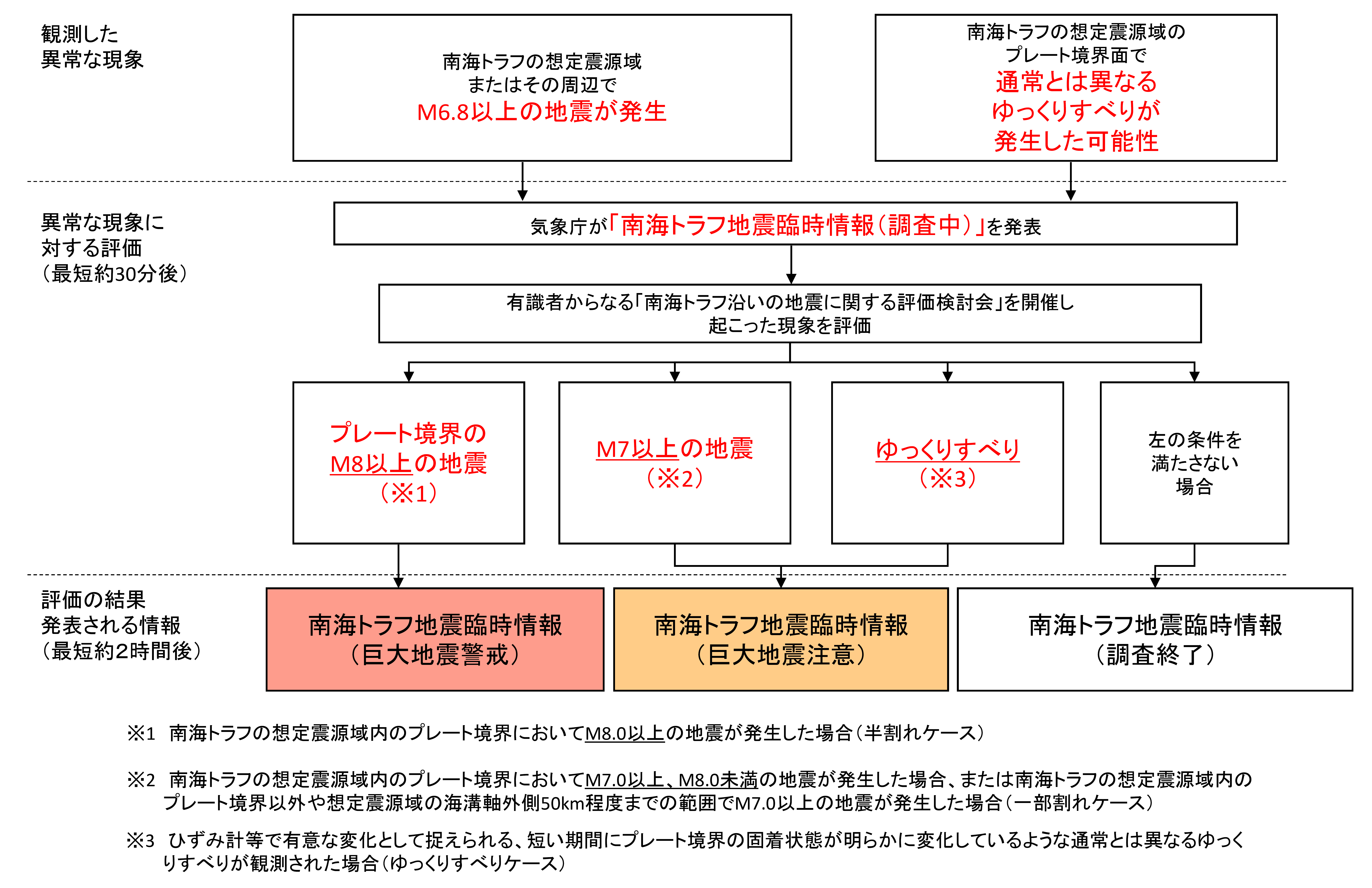

異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れ

異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れは、以下のとおりです。

図:情報発表までのフロー

(内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン」【第一版】)

南海トラフ地震臨時情報が発表されたら

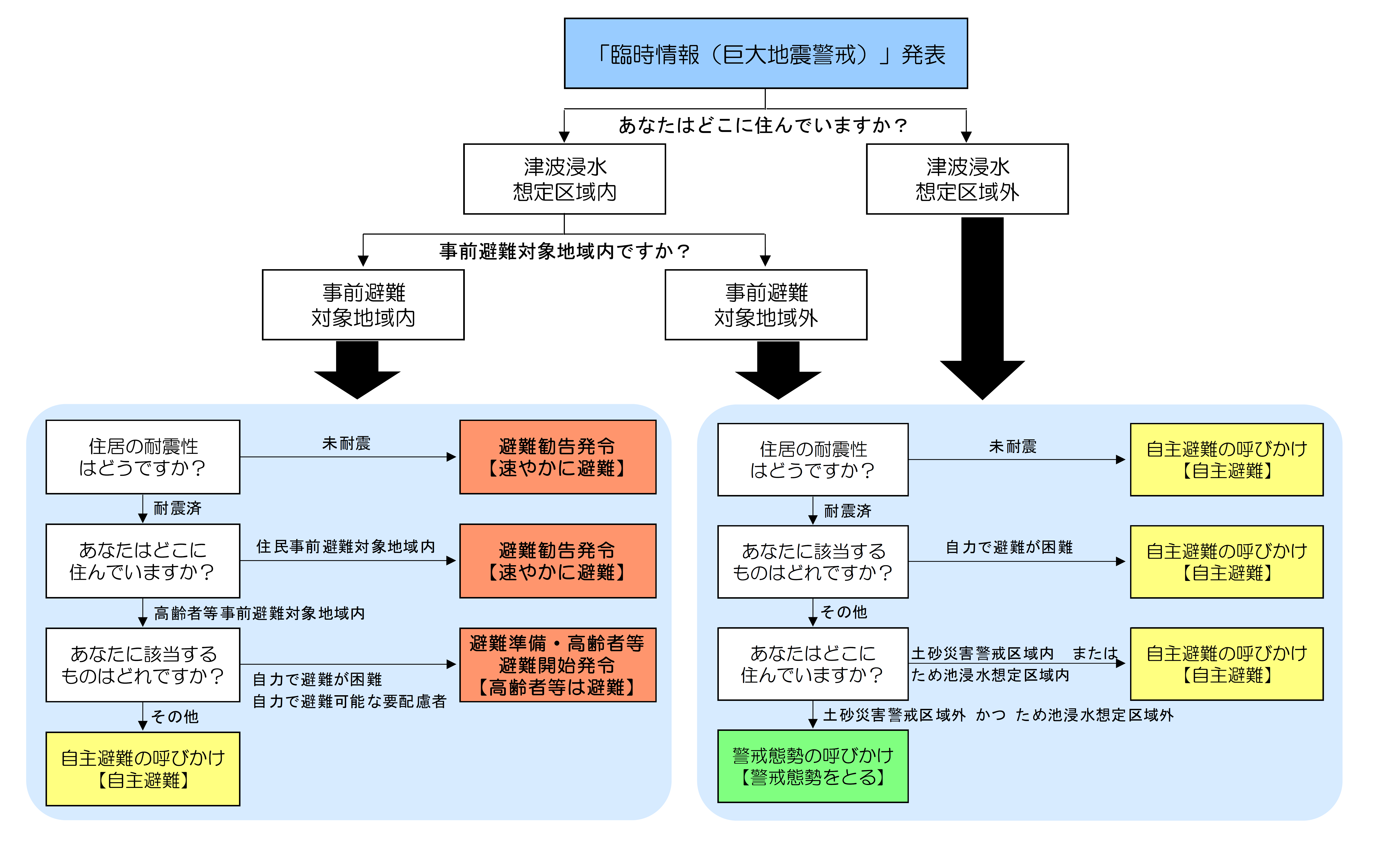

気象庁から南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、市は災害対策本部を設置し、事前避難対象地域(後発地震発生後の避難では津波到達までに間に合わないおそれがある地域)の地域住民に対して、1週間程度避難するよう下表の区分に応じた避難情報を発令することにしています。

避難先は知人宅や親類宅等への避難が基本となります。知人宅等への避難が難しい場合は、市が開設する避難所へ避難してください。

| 事前避難対象者の種類 | 事前避難対象者 | 避難情報の発令 |

| 高齢者等事前避難対象地域 | 高齢者などの要配慮者 | 高齢者等避難 |

| 住民事前避難対象地域 | 対象地域の全住民 | 避難指示 |

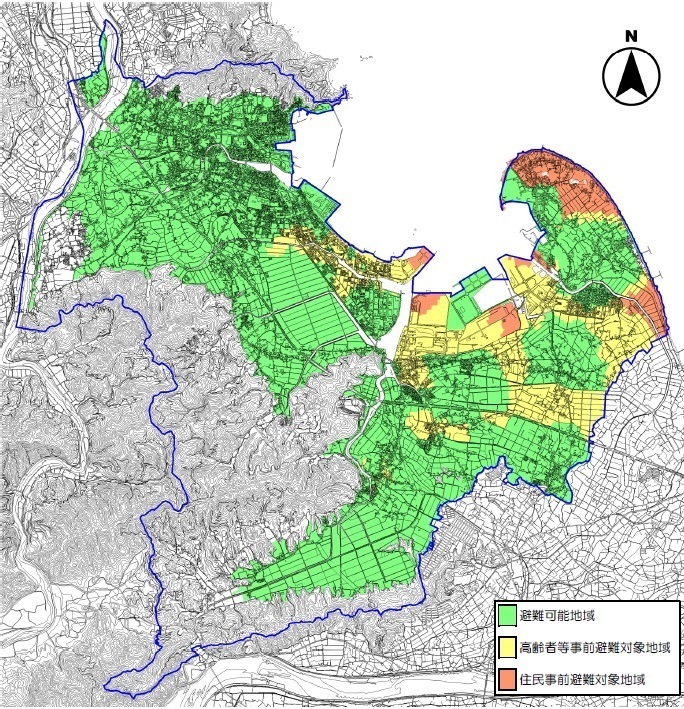

小松島市事前避難対象地域設定状況

本市の事前避難対象地域は以下の通りです。

【図:事前避難対象地域地図】

令和4年3月時点↓↓

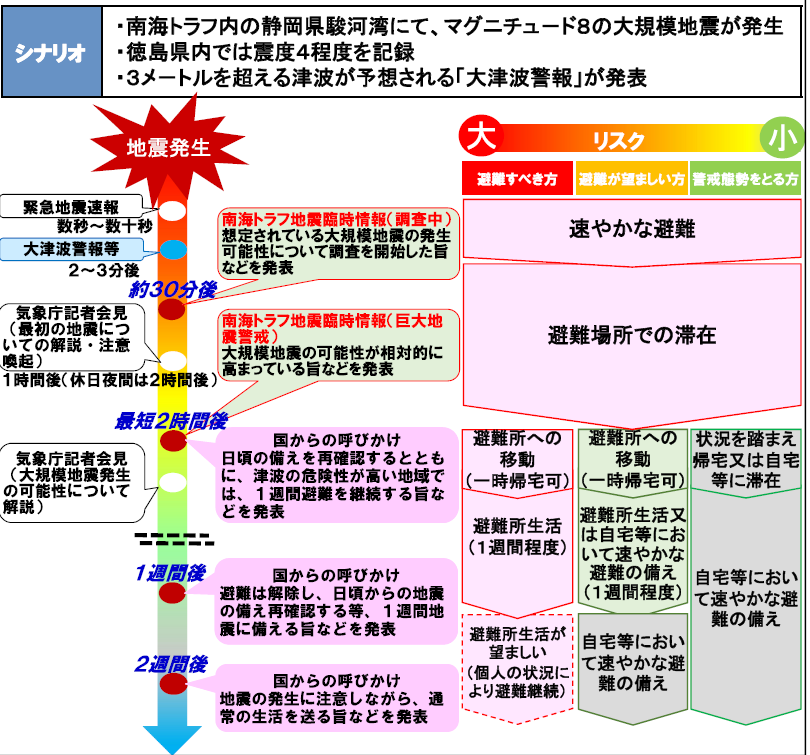

【半割れケースの避難行動モデル】

【臨時情報(巨大地震警戒)発表に伴う避難行動判断フロー図】

注意事項

○南海トラフ沿いでの異常な現象が観測されず、本情報の発表がないまま、突発的に南海トラフ地震が発生することもあります。

○地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合でも南海トラフ地震が発生しないこともあります。